简论中国古代优秀的法律文化:五千年文明孕育璀璨法律智慧与特色制度理念

比特派钱包 2025年4月16日 16:20:22 比特派安卓版app下载 263

法文化根源

我国古代法律历史悠久,远在上古时代,蚩尤便设立了刑罚,皋陶则开创了法律体系。当时,人们依据实际情况制定法律,将其作为解决纷争的工具,这展现了中华法文化的理性本质。自法律诞生起,就蕴含着务实的精神,为维护社会秩序奠定了坚实的基石。

法律源于应对现实问题的需求,如同种子在历史的长河中不断成长。古人在生产与生活中遇到了不少矛盾和冲突,于是创立刑法和律法作为解决问题的途径,这也标志着我国法律文化的独特发展轨迹从此拉开序幕。

民本思想形成

在漫长的政治法律实践中,民本思想的核心观念——“以人为本”逐渐被确立。皋陶和禹在谈论治国方法时,强调了“诚信道德,明智辅佐”的重要性,指出了道德教化在治理中的核心地位。这种观点在古代被视为具有远见,为后世民本思想的发展打下了坚实的基础。

儒家“仁学”诞生后,人们更加迫切地呼唤以民为本。孟子强调“民为重,君为轻”,荀子则比喻“君为舟,民如水”,这些观点丰富了“民为邦本,本固邦宁”的核心理念。夏、商、秦、隋的兴衰变迁,也让统治者认识到,获得民心是治国安邦的关键,因此民本思想得以代代延续。

德治思想发展

皋陶将道德与天命相融合,提出“天命所归,德行显明,五服五章”的主张。夏王的教诲对古代民本思想进行了提炼,成为后世治国理政的宝贵经验。德治强调用道德的力量来规范人们的行为。

孟子将“善政”与“善教”并提,强调“优良的政治不如优良的教育更能获得民心”。自古以来,历代统治者都高度重视对民众的教育。他们倡导文化治理,建立学校,规范风俗,培育人才。在这一过程中,德治思想日益强化,最终成为国家治理中不可分割的一部分。

立法理念特点

我国古时候,法律制定遵循“适时调整”的原则。《尚书》记载,刑罚应随时代变迁而有所变化,《周礼》亦强调,新建国家应慎用刑法。韩非子更是明确提出,法律需随时代发展而变化,这样才能达到治理的目的。由此可知,立法工作需根据实际情况进行适当的调整。

各个朝代会依据本国实际情况及社会背景来制定法律。这种立法观念会随着时代、地域和民族(习俗)的变化而有所变动。这样的做法有助于法律更好地适应社会的发展,保障国家的持续稳定,同时也体现了古代立法者的智慧。

综合为治模式

周公创立了礼仪与音乐,建立了政治与刑法,形成了将礼乐政刑融合于治理的理论与实践框架。礼制明确了行为准则,乐教培养了人民情感,政治保障了国家运行,刑法起到了威慑与惩戒的作用。《九刑》的制定,正是刑法发挥效能的实证。

周公所创的治理方法,后人广泛研究。有人提到,“礼乐刑政,四者相辅相成,旨在凝聚民心,推广治理之道”,强调了这四者的协同作用。这种将多种方法融合应用于管理的做法,在古代社会管理中扮演了关键角色,被认为是一种符合当时国情的有效治理方式。

后世延续影响

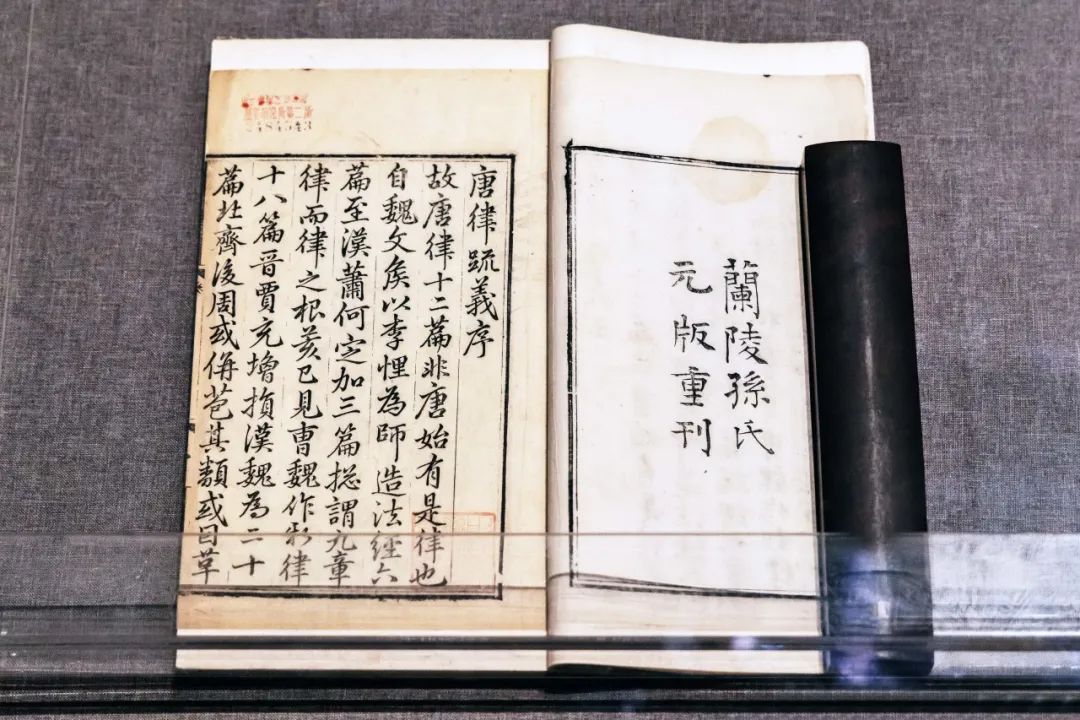

汉武帝年间,儒家学说成为主流,确立了“以德为本,以刑为辅”的基本原则。董仲舒借助阴阳五行学说,阐释了德与刑之间的相互关系。到了唐朝,法律典籍《唐律疏议》明确强调,德行与礼制是政治教化的根基,而刑罚则是推行政治教化的工具。

自那时以来,“德治与法治相结合”的思想贯穿了晚清,这反映了中国古代基于国情民情对治国理政智慧的深刻总结。这一思想对古代社会的稳定与发展产生了深远影响,并且为现代法治建设提供了宝贵的历史借鉴。

大家普遍觉得,我国古时的治国理念,对当今社会的治理有何有益的借鉴?欢迎在评论区发表看法,点赞支持,同时不妨将这篇文章分享出去!

比特派钱包是一款功能强大、使用简单的数字资产管理工具,适合不同层次的用户使用。其多币种支持、安全性保障、去中心化交易等特点,使其在数字货币钱包市场中占据了一席之地。无论是对新手用户还是资深投资者,比特派钱包都提供了便捷高效的资产管理解决方案。在使用过程中,用户需认真对待自己的安全与隐私,确保资产的安全和稳定。通过合理利用比特派钱包的各项功能,用户可以更加得心应手地参与到数字货币的世界中。